서울 도심 한가운데,

시간이 천천히 흐르는 곳이 있다.

바로

창경궁이다.

처음엔

그냥 궁궐 하나 더 보는 줄 알고 갔다.

하지만

조금만 자세히 보면

이곳은 단순한 왕궁이 아니었다.

창경궁은 ‘사는 궁궐’이었다

웅장함보다는

생활의 흔적이 먼저 보인다.

전각들은 크지 않지만

사람의 동선에 맞춰

차분하게 이어져 있다.

그래서인지

걷는 속도도 자연스럽게 느려진다.

바람을 읽던 조선의 기술, 풍기대

돌기둥 위에 깃대를 꽂아

바람의 방향과 바람의 세기를 읽었다고 한다.

하늘을 올려다보며

자연을 관측하던 방식.

지금 기준으로 보면 단순하지만

그 당시에는

분명 과학이었을 것이다.

시간을 재던 그릇, 앙부일구

반구형 해시계.

태양의 그림자로

시간을 나누던 도구다.

시계가 없던 시대에도

시간은

이렇게 정확히 관리되고 있었다.

왕의 탄생을 기록한 공간, 성종 태실

태실은

왕실 자손의 태를 봉안한 장소다.

좋은 기운이 흐르는 곳을 골라

전국에 흩어져 있었다고 한다.

지금 이곳에 있는 성종 태실은

보존 상태가 가장 좋아

연구용으로 옮겨진 것이라 한다.

당시 ‘출생’조차

국가의 일로 여겼던 당시 조선 왕조시대.

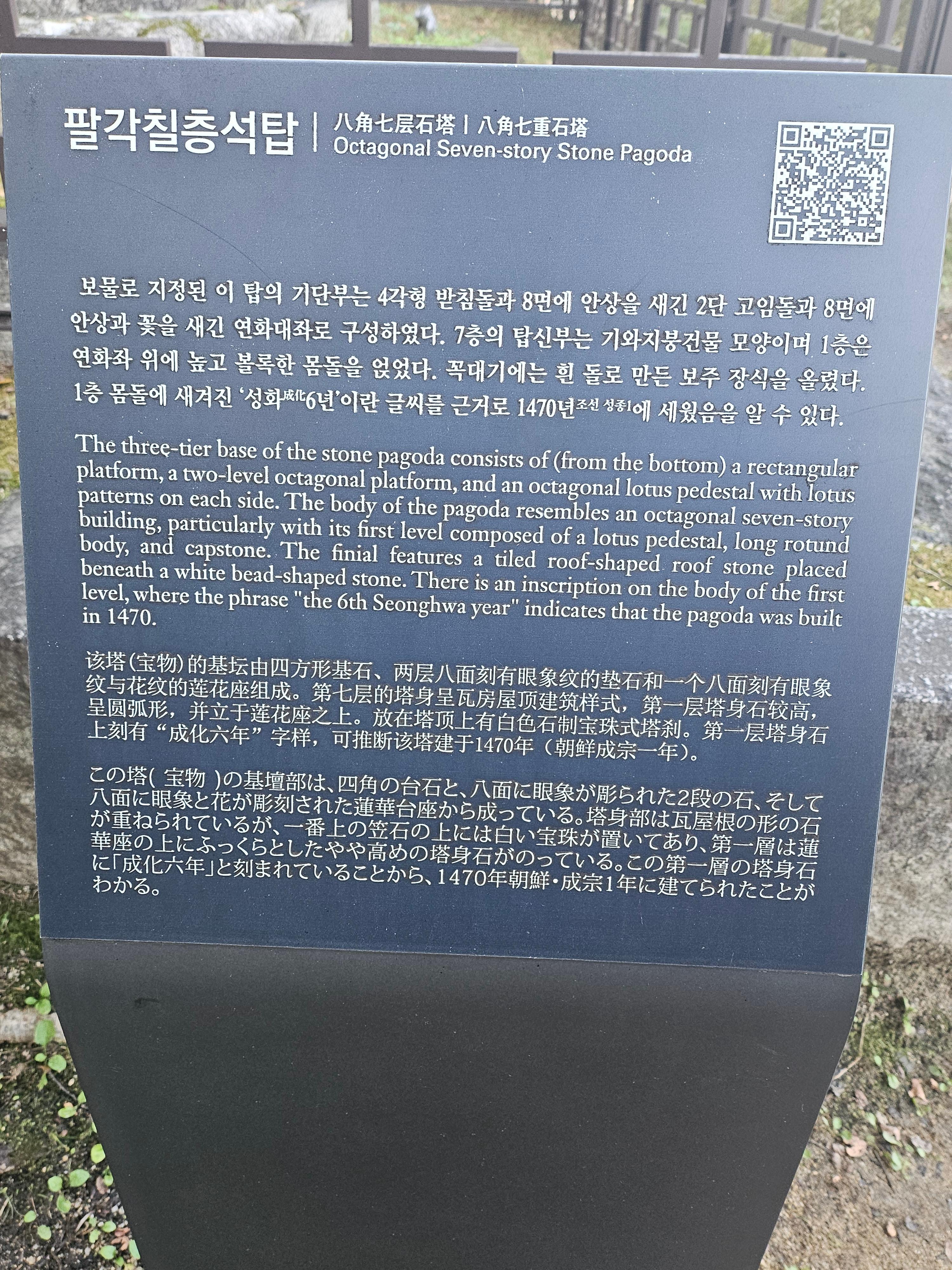

궁궐 안의 석탑

궁궐과 불교.

함께 공존하던 조선의 모습이

돌에 남아 있는 듯

말이 없어서

더 오래 기억에 남는다.

그 누군가 알지는 못하지만

우리가 아는 어느 임금님이든 왕비 아니면

당시 이름 모를 궁녀들도 이석탑에서

눈시울 움켜잡으며

애잔한 소원을 빌었을 것이다.

동지섣달 어둠이 짙어지고 북풍이 궁궐 안으로 불어닥치던

궁중궁궐 속에서

사연 없는 이들이 있었으랴?

광정문을 지나며

문 하나를 넘었을 뿐인데

시선이 달라진다.

안과 밖을 나누는 문은

언제나

생각보다 큰 의미를 가진다.

명정전, 가장 오래된 정전

조선 궁궐 중

가장 오래 남아 있는 정전

이곳에서

왕은 나라를 이야기했고

신하들은

그 결정을 기다렸다.

그리고 의외의 장소, 대온실

유리로 만든 서양식 온실.

궁궐 안에서 만나는

근대의 흔적이다.

조선의 끝과

새로운 시대의 시작이

겹쳐 보인다.

창경궁은

화려해서가 아니라

이야기가 많아서 오래 남는 곳

과학이 있었고

삶이 있었다.

그곳에는 시간의 흔적이 있다.

서울에서

조금 다른 산책을 하고 싶다면,

조선의 일상을

조용히 느껴보고 싶다면,

창경궁은

아주 좋은 선택인 듯하다.

✍️ 글을 마치며

오늘 이 공간을 기록하는 이유는

날씨 좀 풀리면

다시 오기 위해서다.

한적한 봄날쯤에

라디오에서 나오는 이문세의 "광화문연가"를 들으며

이곳을 다시 걷고 싶다.

오늘 이 공간을 기록하는 이유는

다시 오기 위해서다.

사진과 글로 남겨두면

언제든

그날의 공기와 생각으로 돌아갈 수 있을 테니까.

'한국의 전통문화와 풍속' 카테고리의 다른 글

| 겨울 안동 가볼만한 곳 1순위- 조상의 민족혼이 숨 쉬는 임청각 산책 (0) | 2026.02.01 |

|---|---|

| 입춘이 왔지만 아직 추운 날씨에|입춘 뜻과 입춘대길에 담긴 이야기 (0) | 2026.02.01 |

| 1월 1일 - 양력설의 의미와 유래, 그리고 현대적 가치 (0) | 2025.12.13 |

| 근하신년(謹賀新年), 언제 어떻게 써야 할까? 의미와 사용법 (0) | 2025.12.13 |

| 送舊迎新 - 2025년 乙巳年을 보내고 丙午年을 맞이하는 각오 (0) | 2025.12.13 |

| 동지(冬至)의 의미와 전통음식 ‘팥죽’에 담긴 따뜻한 우리 민속 이야기 (0) | 2025.12.11 |